摘要

8月13日,辛里奇基金会贸易政策主管黛博拉·埃尔姆斯发表文章《特朗普如何塑造21世纪美国贸易政策》。文章指出,特朗普第一个任期以贸易为主导,主要是将美国的国家和安全利益置于前沿和中心位置,将贸易作为美国外交和战略政策的武器,但现在已“根植”在华盛顿两党、两院和长期政策制定中。因此,在评估美国贸易和经济政策制定方式的急剧转变时,有五点转变值得注意,其始于特朗普政府时期,并在拜登政府时期延续。

正文

随着即将到来的美国总统选举的民调结果愈发紧张,贸易观察人士正密切关注唐纳德·特朗普总统第一任期的经验教训以及他重返白宫的计划。特朗普代表着与过去美国贸易政策做法的彻底决裂,但他对国内普遍情绪的利用程度足够深,以至于他的许多政策在拜登总统任期内得以延续,而且无论谁入主白宫,他的政策似乎都将继续下去。

贸易和经济是特朗普议程的核心。多年来,他对许多其他议题的立场发生了变化,但他始终专注于贸易。这是他担任总统之前就存在的一个目标。1987年,他在《纽约时报》上刊登了一整页广告,抗议当时他认为不公平的贸易行为,尤其是日本的贸易行为,他认为这种行为削弱了美国。这已经预示了他后来担任总统时将采取的提高关税的举措。

特朗普就任总统后,贸易政策成为“特朗普政策指南针的四个要点”之一。事实证明,这一贸易指南针非常耐用,他和他的团队对美国政策做出的许多改变在他离开白宫后仍然有效。特朗普政府为重新定位美国长期政策制定而采取的立场现在似乎已“根植”在华盛顿的决策中。

在评估美国贸易和经济政策制定方式的急剧转变时,有几点值得注意,这种转变始于特朗普时期,并在拜登时期基本延续。这些包括

1.推动白宫和行政部门的贸易政策;

2.重新使用单边贸易工具;

3.重新制定贸易政策以适应经济战;

4.与经济盟友的关系发生变化;

5.贸易利益与国家安全利益相混淆;

6.全球贸易体系多边规则制定削弱。

特朗普在实施贸易议程方面之所以有效,得益于美国政治制度的特殊性。尽管美国宪法明确赋予国会管理税收(以及关税)的权力,但美国总统和行政部门在贸易和经济问题上仍有很大的回旋余地。自2017年1月,特朗普上任第一天单方面宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)以来,美国贸易政策在很大程度上是由白宫推动的,国会对此没有施加太大压力。

在拜登政府的领导下,贸易政策继续由行政部门制定。拜登和特朗普一样,绕过国会就贸易和经济问题发布了一系列行政命令。他进一步将贸易政策制定权集中在白宫,而美国贸易代表办公室(USTR)的作用则大大受限。美国商务部在印太经济繁荣框架(IPEF)中发挥了核心作用,该框架要求调整美国国内政策流程,以允许美国商务部参与国际谈判。

其次,特朗普选择了里根政府的贸易律师兼高级贸易官员罗伯特·莱特希泽担任美国贸易代表,莱特希泽对美国政治和政策制定体系有着丰富的知识和经验。莱特希泽与彼得·纳瓦罗和威尔伯·罗斯等其他顾问一起制定了许多美国法规和政策,这些法规和政策在很大程度上已经搁置了数年甚至数十年。莱特希泽被任命为美国贸易代表后,得以重启国内工具,例如有关不公平贸易行为的第301条款或有关国家安全的第232条款。

同样,拜登政府继续使用了许多这些具体的工具。对钢铁和铝征收的232条款关税仍然有效,对中国产品的301条款关税也是如此。拜登于2024年7月20日通过公告宣布了新的钢铁232条款申请。2024年8月,还对一组新的中国产品征收了301条款关税。

特朗普最初贸易议程的第三个重要领域是对贸易政策目的的重大重新评估。301条款或232条款等工具被用来实现其目标,其根源在于美国正在经历一场经济战。特朗普的论点被莱特希泽巧妙运用和实施,他认为过去的做法尤其是贸易协定的使用以及他们认为过去政府未能妥善执行这些协定的做法,加速了美国的衰落。

虽然拜登执政期间大部分政策调整都得以实施,但特朗普的一项关键指标被取消了。特朗普将双边贸易逆差的规模视为衡量美国是否从贸易中获益的标准。与美国存在大量商品贸易逆差的国家被认为采用了不恰当的贸易做法。

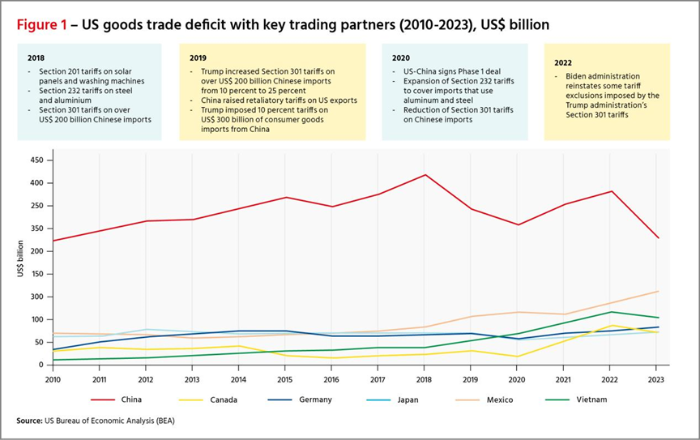

图1和图2显示,尽管特朗普重新调整贸易政策并重点关注双边贸易逆差,但除非疫情扭曲趋势,否则美国贸易流并没有持续响应特朗普政府的政策。

特朗普对贸易政策的调整包括改变与合作伙伴和盟友的关系。特朗普在与外国政府,包括关键人物打交道时被称为交易型。

特朗普对贸易和经济领域长期存在的联盟和伙伴关系表现出的普遍漠视也意味着,他的大部分努力都是单方面的,而不是通过建立志同道合的合作伙伴联盟来实现的。美国单方面裁定不公平贸易行为的301条款就是一个很好的例子。在特朗普执政之前的几十年里,301条款一直存在,但美国政府并未使用,因为它被多边主义取代,成为应对贸易挑战的更强大、更持久的解决方案。

特朗普和301条款复活的策划者莱特希泽则没有这样的顾虑。301条款被用来作为对中国进口产品分四批提高关税的理由,自2018年3月开始。多种产品的关税最高上涨了25%。

2018年1月,美国对中国商品的平均关税为3.1%。两年内,平均关税跃升至21%,随后在与中国达成第一阶段双边协议后,于2020年3月略微下降至19.3%。在同一时期,中国将对美国进口商品征收的原8%关税税率上调至21.8%,最终稳定在21.3%。拜登执政期间,关税作为“合法化”贸易政策工具的复兴仍在继续。

特朗普执政时期政策的第五个变化是将国家安全与经济融合在一起。现代全球贸易体系是在第二次世界大战后建立的,在战争和冲突时期一直有管理贸易的例外规定。然而,特朗普将国家安全与贸易的融合推向了全新的高度。出口管制、经济制裁、投资筛查,以及以国家安全为由采取贸易行动的做法激增。拜登继续推行类似的政策。

最后,尽管历届美国总统都利用多边贸易体系,尤其是世界贸易组织(WTO),来管理全球经济关系,但特朗普却对这种努力持悲观态度。他的团队特别关注WTO的争端解决机制,扩大并巩固了奥巴马政府时期对这个全球贸易机构日益增长的反感。奥巴马政府指责WTO越权,开始阻挠上诉机构的继任者任命。特朗普加速了封锁,导致WTO崩溃。

尽管拜登表现出更愿意与其他国家合作的意愿,但他的团队仍在继续阻碍重振或改革世贸组织争端解决程序的努力。美国曾支持在2017年利用多边解决方案在世贸组织的关键利益领域取得进展,但此后一直拒绝支持在电子商务和投资便利化等议题上取得成果。

特朗普的许多行动被视为与美国过去的做法截然不同。他的竞选口号“让美国再次伟大”或许最好地体现在他的贸易政策议程中,该议程将美国的国家和安全利益置于前沿和中心位置,并将进入美国国内经济作为实现一系列更广泛目标的工具。尽管许多人曾预计拜登将恢复更“正常”的政策,即在多边环境中与外国协同合作,但拜登乐于保留一套更强硬和单边的贸易政策,甚至在某些情况下扩大这些政策。特朗普不同寻常的贸易指南针重新设定了美国的贸易政策,而且已经比预期的更加持久。